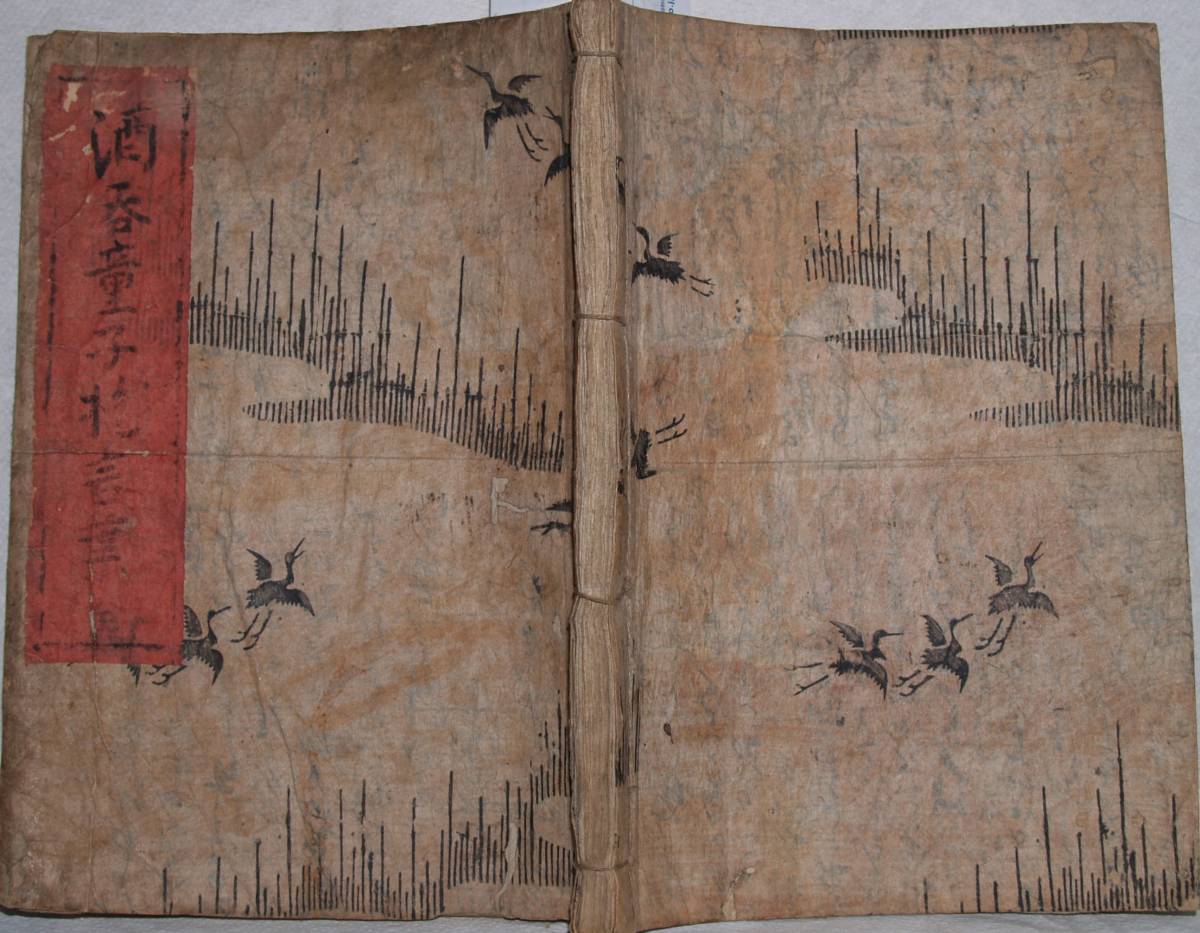

24.2×17.4㎝ 全 82丁

但し、簡易製本(仮綴じ)に表紙を付けた形。

簡易製本の表紙に當(dāng)たる部分に

近松門左衛(wèi)門作

酒呑童子真癖言葉 全 合 本

一二三四五

とあり、一二三四五 全(五巻)合本 と言うわけである。

いま、「簡易製本」1丁目を數(shù)えず表紙とし、本文(81?。─槎?shù)を示すこととする。

?第一 1丁表

?第二 21丁表

?第三 37丁表

?第四 57丁表

?第五74丁表~81丁表

81丁裏 明治十九年八月七日 重谷軒(?)望人寫之

とある。

【內(nèi)容】寶永4年(1707)に大坂竹本座で初演。近松門左衛(wèi)門作。

花山天皇に入內(nèi)が決まった女性?三の宮が酒呑童子にさらわれたことから、頼光四天王が大江山の酒呑童子を退治する話に、將軍職をねらう平安盛の陰謀などがからむ。酒呑童子は飲酒しない限り、可憐な一面も持つ人間的な存在として描いたところに特徴がある。家族の情愛を負(fù)ったざんげ談が中心。【ArtWiki】による(立命館大學(xué)アート?リサーチセンターが運(yùn)営する、學(xué)術(shù)的wikiサイト)

【參考】

一般に、浄瑠璃の語り手が使う臺(tái)本は【畫像9】の體裁をしている。また、活字本としては明治24年?暁鐘閣出版(國會(huì)図書館蔵)が最も早く世に出たものであろう?!井嬒?0】

當(dāng)該の寫本は「明治十九年八月七日寫之」とあるから、語り手ではない豊竹座などの座員が所持していたものを書き寫したのかも知れない。

この「酒呑童子枕言葉」の「昭和三十六年以前の確たる上演記録は、享保十六年、初代豊竹若大夫の豊竹座上演まで、二三○年遡る?!噶x太夫年表」類に二三〇年間、題名も挙ってこない??(早稲田大學(xué)?內(nèi)山氏による)のは、ある意味、忘れられていた作品と言っても良いかもしれない。明治十九年書寫本が、簡易製本(仮綴じ本)として殘っていたのは、その証かも知れない。

※この本には丁付けがないため、個(gè)人的に間紙をはさみ、段の區(qū)切りとした。(煩わしいようであれば抜き取って下さい。)

※経年による紙の劣化、変色、斑點(diǎn)狀の染み、多數(shù)あり。