中森明菜 「PARCO THEATER LIVE 歌姫」 まこりんのわがままなご意見

中森明菜

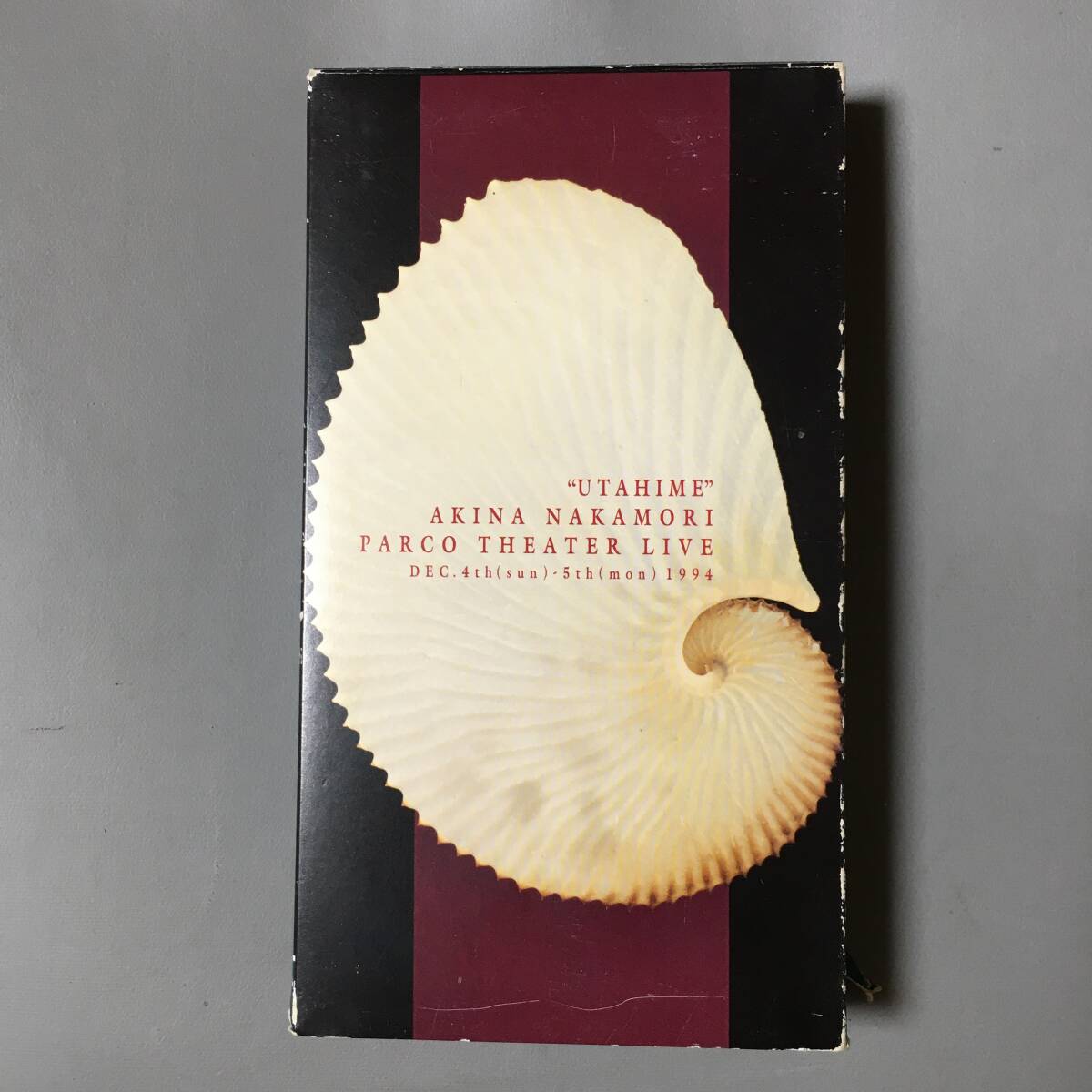

「PARCO THEATER LIVE 歌姫」

ドキュメントな歌

(1995.03.24/MCAビクター/UMBK-1047)

1.思秋期 2.ダンスはうまく踴れない 3.Slow motion 4.水に挿した花 5.Meu Amour e 6.愛撫 7.月華 8.黒薔薇 9.陽炎 10.私は風(fēng) 11.Rose Bud 12.予感 13.Intermission Haruhikou (Instrumental)

93年、「Everlasting love」をもってひとまず音楽界に復(fù)帰した彼女だったが、以前のようなヒット曲は出なかった。

「Everlasting love」は坂本龍一プロデュースであるものの、當(dāng)時(shí)の彼女のマネージメントに関する諸問題を感じる凡作にすぎず、とてもヒットが射程範(fàn)囲に入るような作品ではなかった。

93年秋には、アルバム『アンバランス?バランス』の1曲、「愛撫」が有線?カラオケなどで火がついたが、シングルカットの機(jī)會(huì)を見逃し、結(jié)果「最も有名な明菜のアルバム曲」と小さいポジションに終わってしまった。

翌年秋、「夜のどこかで」は本人のプロモーションが一切なく、『ヒット以前の問題』という狀態(tài)。

そのひと月後の「月華」は當(dāng)時(shí)のタイアップヒットの量産地帯であった三貴系ブランド「ブティックJOY」のCFソングとしてO.A、 明菜本人によるのプロモーション活動(dòng)も活発に行い、楽曲は異國情緒溢れる「ネオ和風(fēng)」といった味わいで、またテレビのステージは著物をアレンジしたお得意の派手な衣裝、と往年のヒットパターンを踏襲したような作品にヒットの期待が高まったが、オリコン最高位8位、13.7萬枚、と 以前と比べると手放しでヒットといえる數(shù)字とはいえなかった。

事件以前の中森明菜―――映像的でダンサブルで色彩感豊かなシングルを、獨(dú)特のフリと衣裝をもって歌番組で華麗に披露し、ヒットチャートの上位を軽く遊泳する中森明菜。 その姿をその時(shí)の私はどこかで期待していた。いや、どこか、などという程度ではない。ほとんど熱望していた。

――が、それがもう葉わぬことである、ということをある時(shí)、知った。

「PARCO THEATER LIVE 歌姫」というライブビデオを見た時(shí)、「あぁ、かつての中森明菜はもう、いないんだな」と痛感した。

これは94年12月、渋谷パルコ劇場で5日間だけ行われたスペシャルライブの模様を収めたビデオ作品である。

約450人収容の小さな劇場、夜9時(shí)開演、公演時(shí)間はトークを含めて1時(shí)間半弱。―――自殺未遂事件以前を振りかえっても、いわゆる全國縦斷型のコンサートツアーや企業(yè)イベント、ファンクラブツアーしか行ったことのない彼女にとっては珍しい形態(tài)のコンサートであった。 また、デジタルな打ちこみ音を極力排し、かわりに弦カルテットの音をメインに據(jù)え、溫かみのあるアコースティックなサウンドでのライブ、というのも彼女にはない試みであった。(―――それ以前に彼女自身が91年7月のスペシャルライブ以來のコンサートで、それだけでも貴重なコンサートであったわけだが)

しかし、そういった目に見えるトピック以前に、歌う彼女がなにか違っていた。

明菜は自分に向かって歌っている。

そう、私は感じた。

かつてのように、テレビカメラの向こうにいる敵とも味方ともつかない有象無象の聴衆(zhòng)でもなく、溫かな目で見守る熱狂的なファンでもなく、 あるいは、戀人や家族、スタッフといった個(gè)人的な相手にたいしてでもなく、あくまで、自分。

自分のなかに今まで湧き起こった様々な感情を丁寧に腑分けするように彼女は歌っていた。

怒り、絶望、諦念、弧愁、郷愁、熱情、慕情、憧憬―――。

それらは舞臺(tái)の向こうにいる、カメラの向こうにいるわたしたちの為に差し出されたものではない。 あくまで、自分のため、明菜が明菜自身を確認(rèn)するために吐き出された感情に、私には見えた。

ある時(shí)は厳しく対峙し、ある時(shí)は慰め抱きしめ、ある時(shí)は冷徹に突き放し観察し……。彼女は歌うことで自分を見つめていた。

さながら小さなパルコ劇場は中森明菜の內(nèi)的宇宙のようであった。

まるで、この世の気配を窺いながらうまれた赤児のように、胎衣のような薄いフィルムの膜を煙草の火で破ってそっと舞臺(tái)の外で出る明菜。 天からの恩寵のようにはらはらと儚く散る金や銀のあるいは赤い紙吹雪、それにそっと觸れては手のひらからこぼす明菜。 まるでそれが生きる事そのものだといわんばかりに、ドレスの裳裾を気だるそうに引きずりながらゆるく舞う明菜。 全てが生々しく、それでいて詩のようだった。

これはエンターテイメントではない。ドキュメントだ。

彼女は自分が自分であることを確認(rèn)するために自らを曝けだしていた。

それを見るわたし達(dá)は、彼女とのあいだにある強(qiáng)烈なまでの透明な壁を感じながらも、目を離さずににはられない。

その舞臺(tái)には、「生」そのものがあったからだ。

美しくも、殘酷で、儚く、そして虛しく……、それは「生」としかいいようがなかった。

彼女はもうこれからは「自分を歌う」しかない。

かつてのように、歌番組という場でビジュアルイメージを構(gòu)築してフィクショナルな世界を作り上げることは、しない。というかできない。 自殺未遂からこの舞臺(tái)までにあった5年という月日がそれを赦さないのだろう。それほどこの5年という月日は絶対的な変化を彼女にもたらしたのであろう。

この作品を見て、私はそう感じた。

以後、中森明菜は、自分を自分として生き、生きた分をそのまま歌にするだけで歌として成立する、という狀態(tài)になっていく。 もはや、作品のあるいは彼女の聲の出來不出來、とは別次元で成立してしまう世界―― 往年の破滅型の純文學(xué)者のように、自分という存在が歌そのものといった佇まいになってゆくことになる。

そういった意味でもコンサートのタイトルが「歌姫」というのは興味深い。

ちなみに―――。

このコンサートの音楽監(jiān)督は藤原いくろうが擔(dān)當(dāng)、以降『Will』リリース前後に明菜が所屬事務(wù)所?レコード會(huì)社とのトラブルを起こすまで彼は明菜の音楽監(jiān)督を擔(dān)當(dāng)することになる。(――『VAMP』『SHAKER』『SPOON』には共同プロデューサーとして彼の名前が記されている)

も、ひとつ、おまけ。このライブビデオの見どころ。

「ミ?アモーレ」以降の後半部はとにかく圧巻だが、「ミ?アモーレ」「愛撫」「黒薔薇」「私は風(fēng)」といったあたりは特に見逃せない。

「ミ?アモーレ」はコンサートでは定番の楽曲で數(shù)多くのライブビデオに収録されているが、このビデオの「ミ?アモーレ」が數(shù)ある中のベストアクトであると私は思う。

もう、抜群に秀でている。大航海時(shí)代のスペイン一の踴り子のよう。

(2025年 5月 17日 20時(shí) 40分 追加)

GAZO